在消费级3D打印领域,拓竹科技始终是个“谜”。这家成立五年、总部位于深圳的企业,凭借高速、稳定的设备迅速走红全球,却极少公开露面。直到7月17日,一向低调的拓竹科技联合创始人、CTO高修峰在福州罕见登台,首次对外拆解了这家“3D打印界的大疆”公司的底层逻辑——用Machine(机器)、Model(模型)、Material(耗材)三位一体闭环,把3D打印从极客玩具变成了年出货百万台的大众生意。

2019年创业时,高修峰与合伙人的目标只有一句话:“用AI+IoT重新做一款产品”。艰难时期的环境因素阻隔了实地调研,他们天天泡Reddit、YouTube,发现海外玩家为打印一个模型、一辆车模可以熬夜三个月,成就感爆棚;可一旦缺模型、机器故障,“炒面”废材,热情立刻归零。痛点被抽象成一句话:用户既找不到好玩的,又修不完机器。

拓竹给出的解法是“3M闭环”。逻辑极简:机器保有量越多,用户自发上传的模型就越多;模型越丰富,打印频次越高,耗材消耗随之放大;而当耗材成为持续开销,用户更愿意升级机器——正向飞轮由此转动。

落地三步曲

1.让机器“不傻”

第一代产品就把MCU升级为带NPU的瑞芯微RV1126,40多次迭代后,多摄像头+传感器可实时监测翘边、缺料等异常,自动停机止损,远程推送到手机。电源键被“藏”到背面,鼓励7×24小时在线。

2.让模型“找上门”

打印机即节点,所有打印记录回传云端。拓竹用推荐算法把“小红书”搬进3D打印:用户打开App,模型按兴趣排序,一键即打。义乌批发商和农场主因此能把回本周期压到三个月以内。

3.让耗材“不心疼”

设备锁定自家耗材,成本结构从“卖硬件”转向“卖服务”。环保、稳定、不断货,欧美用户尤其买账。

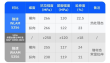

飞轮效应已显:2024年拓竹卖出数百万台,营收55~60亿元,净利近20亿元;2025 Q1单季再收20亿元,消费级3D打印机出口数据喜人。

下一步,高修峰把关键词留给了“更智能的感知系统”和“AR预览编辑”——让机器像人一样理解模型,也让普通人像玩游戏一样创造模型。当“3M”共振速度继续加快,3D打印或许就将从“车间”真正走进千家万户的桌面。